CLIENT2020年6月号では、「複雑化する年末調整」について、今号では電子化・ペーパーレス化をご紹介しています。複雑化し実務上の負担が増える年末調整業務を「紙」だけで行うことは現実的ではなく、今後ますます電子化・ペーパーレス化が広がっていくと思われます。デジタルサービスの活用による業務簡略化をご検討されてはいかがでしょうか。

<CLIENT 2020年6月号 目次>

- 複雑化する年末調整(3)-電子化・ペーパーレス化と注意点

- 源泉所得税の納期/住民税の金額変更

- 育休と産休

- 楽しい給与計算での算定基礎届の作成方法

- 定期健康診断について

また、幣法人からの連絡事項として、源泉所得税の納期・住民税の金額変更、楽しい給与計算への入力方法についてお伝えしています。

ご不明点は担当者宛てにお知らせください。

複雑化する年末調整(3)-電子化・ペーパーレス化と注意点

CLIENT5月号では、税制改正とそれに伴う様式の変更によって、年末調整業務が例年以上に複雑になることが予想されることをお伝えしました。今月号では、令和2年分から可能となる年末調整業務の完全なペーパーレス化・電子化についてお伝えします。控除額や申請様式の変更によって複雑化が予想される年末調整業務の負担を減らすことが期待されますが、いくつかの注意も必要です。

年末調整業務の電子化・ペーパーレス化とは?

年末調整手続きに係る控除証明書等について、従業員から書面で提供を受ける必要がありましたが、令和2年分の年末調整からは、税制改正により、一定の条件を満たせば、すべて電子データで受け取ることができるようになります。

電子化・ペーパーレス化を実行するには、市販のシステムを利用することもできますし、国税庁からも、2020年10月に年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)が無償提供される予定です。

どこまで電子化を進めるかは会社の判断になりますが、国税庁からは電子化後の主な変更点として、以下の内容が紹介されています。

<年末調整手続きの電子化による主な変更点>

| 手続内容 | これまで | 電子化後 | |

|---|---|---|---|

| 従業員 | 年末調整申告書の作成※ | 手書き | 自動入力 |

| 控除額の計算 | 手計算 | 自動計算 | |

| 勤務先 | 控除額の検算 | 必要 | 不要 |

| 給与システム等への取込 | 手入力 | データインポート |

※控除証明書等が保険会社からデータで提供される予定

従業員のメリット

- 手書き、手計算の手間を削減できる

- 控除証明書等の紛失リスクがない

従業員のメリット

- 紙資料の配布や回収の手間が省ける

- 従業員から受領したデータを給与システム等にインポートすることで控除額の検算や入力が不要になり、事務作業の負担が減る

- 年末調整控除申告書や控除証明書等を紙で保管するコストを削減できる

年末調整業務の電子化・ペーパーレス化の注意点

メリットが多く感じられる電子化・ペーパーレス化ですが、事前の準備も必要です。

注意点①:電子化対応をする場合には税務署への届出が必要

従業員から年末調整申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けるためには、勤務先があらかじめ所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その認証を受ける必要があります。

2020年10月以降に提出を受ける年末塗油性控除申告書について、電子データにより提出を受けるためには、2020年8月までに申請書を提出しなければなりません。

注意点②:控除証明書発行主体の電子データ対応

銀行や保険会社、税務署といった控除証明書等発行主体の全てが電子データの提供に対応しているとは限りません。控除証明書等のデータ提供は義務ではないため、全ての保険会社と金融機関が、2020年10月までに控除証明書等のデータを提供できるとは限らないといわれています。一部は紙媒体での資料提出も残ることが想定されます。

先述した、国税庁から無償提供される予定の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)についても、いくつかの注意が必要です。

年調ソフトの注意点とは?

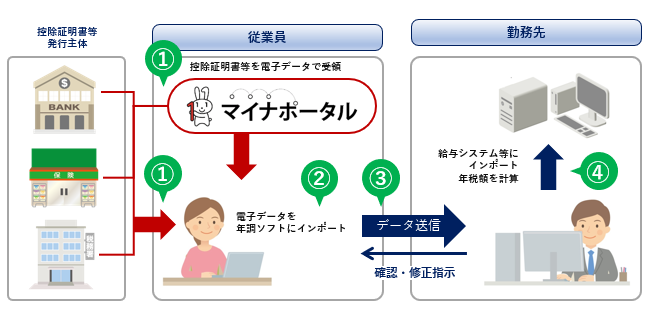

まず、年調ソフトを使う場合の年末調整事務の流れを確認します。

- 保険会社等から、控除証明書等を電子データで受領(従業員)

- 上記の電子データを年調ソフトにインポート(従業員)

- 控除額が自動計算された年末調整控除申告書のデータを勤務先に提出(従業員)

- 従業員から提出されたデータを給与システム等にインポートして年税額を計算(勤務先)

注意点①:マイナポータル連携には事前準備が必要

マイナポータル連携とは、保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから一括で自動取得するものです。これを利用するには、マイナンバーカードの取得及び、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンなど事前準備が必要です。

注意点②:年調ソフトには不明確な部分が多い

年調ソフトについてどのようなシステムなのか詳細の情報公開がまだ行われていません。従業員がWeb上で操作するのか、パソコンにインストールするのか、スマートフォンのアプリケーションとして配布されるのかさえ分からず、不明確な部分が多いです。導入初年度は実績もないことから安定的に稼働するのかどうか不安が残ります。

デジタルサービスの活用による業務簡略化をご検討ください

注意点を多くご紹介してしまいましたが、複雑化し実務上の負担が増える年末調整業務を「紙」だけで行うことは現実的ではなく、今後ますますペーパーレス化・電子化が広がっていくと思われます。これを機に、クラウド型の年末調整システムなどデジタルサービスを活用した業務の簡略化について検討を始められてはいかがでしょうか。