平成29年分の確定申告申告について、弊法人のクライアントの医療法人の歯科医院から無差別に15ヵ所を集計した結果を5年前との比較を含め算出しています。

また、誌面では「平成30年路線価の公表」「NISAの解説手続き」など資産管理に役立つ情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

平成29年度分確定申告 統計結果報告<医療法人>

先月に続き、医療法人である歯科医院の統計結果をご報告いたします。幣法人のクライアントのうち、医療法人を無差別に15か所集計し、その平均値を算出しました。平成29年と24年のデータを比較しています。

ご自身の医院の決算書を見るうえで、一つの指標としてお使いいただければと思います。

収入金額について

収入金額について比較しますと、「純売上高①」が平成24年は116,045千円でしたが、平成29年では111,405千円となっています。約4,640千円ほど(4.16%)減少しました。

「その他収入」以外の、「社保収入」「国保収入」「自費収入」が減少していますので、患者数および患者一人当たりの単価が低下している可能性が考えられます。

また、先月お伝えした個人歯科医院においては、「純売上高」の減少率は▲11.41%でした。医療法人の場合は、▲4.16%にとどまっており、個人医院より減少率が少ないことが分かりました。

ただし、売上減少の要因として、自費収入の減少(▲3,677千円)が大きく目立っています。

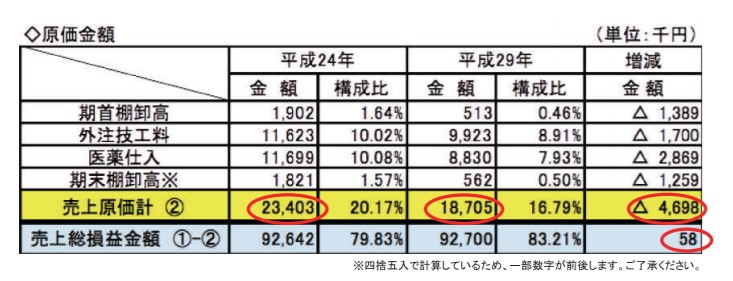

原価について

「売上原価計」は、平成24年の23,403千円から、平成29年には18,705千円となりました。約4,698千円の原価が抑えられたことで、構成比率が改善しています。

上記の収入金額の表から分かるように、「純売上高①」は4,640千円減少したものの、下記のように、「売上総損益金額」は58千円の増加に転じています。自費の減少に伴い、原価が抑えられたようです。

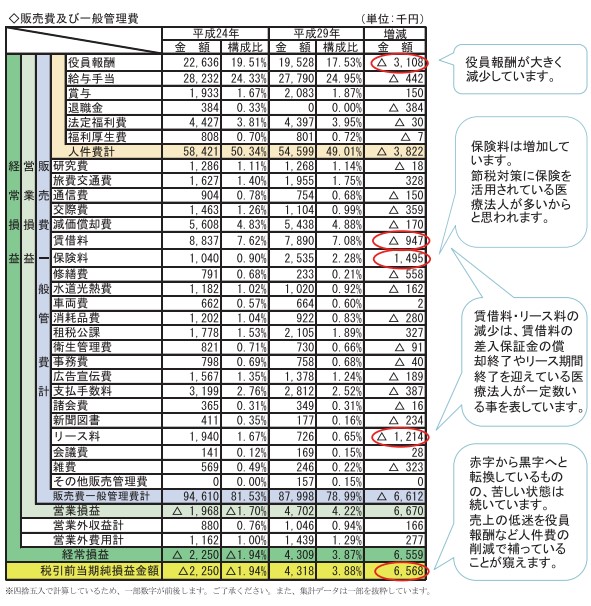

販管費及び一般管理費

【保険料の補足】

保険解約の際には収入計上されるため、保険解約時に役員の退職金支給や設備投資等、多額の費用を充てることが必要になりますが、役員の退職金原資の確保や個人・法人を合わせた節税対策の為、このような商品が広く活用されています。

※法人は、個人とことなり保険商品によっては、保険料の全額ないしは半額が費用計上可能となります。

質の高い在宅医療へ~平成30年度診療報酬改定~

超高齢社会を迎え、平成29年度の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は27.3%となっています。今後、高齢化率は全ての都道府県で上昇し、2040年には最も高い秋田県で43.8%に達すると予想されています。高齢者が増えていく現状のなか、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域での暮らしができるよう、厚労省は在宅医療を推進しています。今回は、歯科疾患在宅療養管理料の見直しについて概要をお伝えします。

歯科疾患在宅療養管理料の見直し(概要)

今回、入院患者や介護保険施設入所者等に対し、関係者間の連携に基づく口腔機能管理を推進する観点から、歯科疾患在宅療養管理料の見直しが行われます。

(1)在宅療養支援歯科診療所の施設基準の見直しに伴い、歯科疾患在宅療養管理料についても見直しが行われます

| 現行 | 改定後 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 在宅療養支援歯科診療所の場合 | 240点 | 1 | 在宅療養支援歯科診療所1の場合 | 320点 |

| 2 | 1以外の場合 | 180点 | 2 | 在宅療養支援歯科診療所2の場合 | 250点 |

| 3 | 1及び2以外の場合 | 190点 | |||

※「在宅療養支援歯科診療所1」については、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を合わせて15回以上算定していること。「在宅療養支援診療所2」については、歯科訪問診療1又は歯科訪問診療2を合わせて10回以上算定していることが求められます。

(2)口腔機能の低下に対する医学管理及び新規導入検査が明確化されます

| 現行 | 改定後 |

|---|---|

| 【歯科疾患在宅療養管理料】 口腔機能評価の評価をふまえて、管理計画を作成し、患者等に対して説明を行った場合に算定できる |

【歯科疾患在宅療養管理料】 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾病等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼機能低下、舌口唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧力又は嚥下機能低下の7項目のうち3項目以上が該当する患者)に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として医学管理を行う場合は、当該管理料を算定する。なお、この場合において、咀嚼機能検査もしくは咬合圧検査又は舌圧検査を算定できる。 |

そもそも歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)とは?

歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)とは、歯科訪問診療料を算定した患者またはその家族の同意を得たうえで、歯科疾患の状況および口腔機能の評価結果などをふまえた管理計画の内容を説明し、その内容の要点をカルテに記載した場合に、月1回に限り、算定できるものです。

(参考)在宅療養支援歯科診療所の施設基準

| 1 | 過去1年間に歯科訪問診療所を算定している実績がある |

| 2 | ①高齢者の心身の特性 ②口腔機能の管理 ③緊急時対応等の適切な研修(届出日より4年以内のもの)を終了した常勤の歯科医師が1人以上配置されている |

| 3 | 歯科衛生士が配置されている |

| 4 | 迅速に歯科訪問診療が可能な担当医名、担当医の連絡先、診療可能日、緊急時の注意事項などを事前に患者または家族に説明し、文書で提供している |

| 5 | 地域において在宅医療を担う保険医療機関と連携をはかり、必要に応じて情報提供できる体制を確保している |

| 6 | 地域において他の保険医療サービスおよび福祉サービスの連携調整を担当する者と連携している |

| 7 | 歯科訪問診療にかかる後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されている |

| 8 | 年に1回、直近3か月の歯科訪問診療の実施回数や歯在管の算定回数などを地方校正(支)局長に報告 |